|

|

|

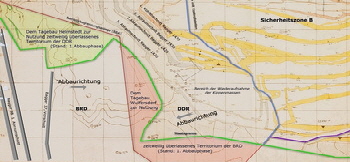

Gemeinsamer Kohleabbau im Gebiet Wulfersdorf - Büddenstedt I |

||||

|

Im Grenzabschnitt der BGS-Abteilung Braunschweig befindet sic ein Gebiet, welches an der gesamten deutsch-deutschen Grenze einmalig ist. Aus rein wirtschaftlichen Gründen einigten sich die Bundesrepublik Deutschland und die DDR darauf, das Vorkommen von Braunkohle südostwärts von Helmstedt gemeinsam abzubauen. |

|

Ein Problem stellte die Örtlichkeit des Braunkohlevorkommens dar. Dieses verlief qier zur Grenze und befand sich auf dem Gebiet von beiden Staaten. Nach langen Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR einigten sich beide Staaten 1976 auf das sogenannte “Grenzkohlenpfeiler - Abkommen”. Um einen geordneten betrieblichen Ablauf der Förderung nicht durch einen Grenzzaun zu erschweren, wurde das Abbaugebiet ein “Betriebsgebiet”, welches von einem Maschendrahtzaun eingezäunt wurde. Je nach aktuellen Stand des Abbaugebietes wurde der Verlauf des Zaunes immer wieder neu festgelegt. Das Betriebsgebiet durfte nicht von den Grenztruppen betreten werden. Für die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich war ein Werkschutz verantwortlich. |

|

Die Stasi baute fortan ein dichtes Netzwerk von inoffiziellen Mitarbeitern im Werkschutz des Tagebaus auf. Dies gelang jedoch erst durch den Zuzug von Menschen aus anderen Teilen der DDR. Der Grund lag darin, das sehr viele der Bergleute aus der Region verwandtschaftliche Beziehungen in den Westen hatten. Um den Tagebau trotz dieser gewissen offenen Grenze unter Kontrolle zu behalten, wurde das gesamte Betriebsgebiet in drei Sicherheitszonen gegliedert. Je nach Zone gab es verschiedene Passierscheine und die heikelste war nur mit einem besonderen Passierschein zu betreten. Um die Risiken von Fluchten so gering wie möglich zu halten, bekamen politisch unzuverlässige Personen, Unverheiratete und Männer unter 40 Jahren diesen Berechtigungsschein erst garnicht. Das dieses Konzept aufging, kann man daran ersehen, das es innerhalb der 10 Jahre in denen gemeinsam die Kohle abgebaut wurde, nicht eine einzige Flucht aus der Belegschaft gegeben habe. |